|

「月の宮にウサギを眺める〜調神社〜」

<平成16年6月撮影>

埼玉県に「調神社」という神社が鎮座している。平安期に編集された「延喜式神明帳」にも記載される古社として名高い。しかし、延喜式内社という古社以外にも当社は注目されている。

ウサギの神社として・・・。

調神社としては当サイトでも「その1」「その2」で物語っている。今回は趣向をかえて、「ウサギ」を追いかけてみたいと思う。

「調神社」

(つき神社・調宮神社・延喜式内社・県社・浦和地区総鎮守)

御祭神

天照大御神(アマテラス大御神)・豊宇気姫命(トヨウケ姫)・素戔嗚尊(スサノヲ神)

由緒

当社は、延喜式内社足立郡四座のうちの一座とされており、また古くから浦和の総鎮守として栄えていた。

社伝によると第九代開化天皇の時の創建。第十代崇神天皇の勅命により伊勢神宮の斎主である倭姫命(やまとひめのみこと)が参向し、清らかなる地を選び伊勢の神宮に献じる調物(みつぎもの)を納める倉を当地に建て、武蔵野の初穂米や調収納所として定めたと伝えられている。

調宮(つきみや)とは調の宮(みつぎのみや)の事であり、諸国に屯倉が置かれた時、その跡に祀った社のことを一般に調宮と呼んだといわれている。

延元二年広木吉原(現埼玉県児玉郡美里町)城主源範行が社殿を再興し神田(神の田)を寄進。こののち貞和・観応の頃(南北朝期)に兵火で社殿を焼失してしまい、康歴年間頃に佐々木持清が再建。その後、山内上杉・扇谷上杉の戦場となって衰退、小田原北条氏の頃に再興し、のち徳川家康の江戸入府の時に寄進を受けている。

現在の社殿には「鳥居」や「門」がない。これは倭姫命の頃に御倉から調物を清めるために社に搬入する妨げとなるために鳥居・門を取り払った事が起因となり、現代に至っているといわれている。

また「狛犬」もない。狛犬のかわりに「ウサギ」が鎮座している。一説に「調(つき)」から「月の宮神社」と呼称され、「月待信仰」によるものから「ウサギ」であるといわれているが、定かではない。

社殿脇に鎮座している稲荷社は享保18年(1733)建築で、調神社の旧本殿。

現在の社殿は安政年間(1854−60)の造営という。

正面 |

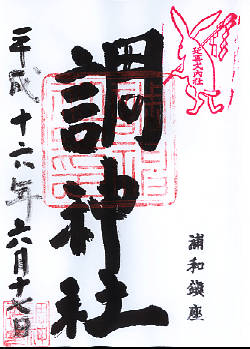

御朱印のウサギ |

左側のウサギ |

右側のウサギ |

手水舎のウサギ |

手水舎のウサギ |

手水舎のウサギ |

手水舎のウサギ |

手水舎のウサギ |

調神社社殿 |

調神社社殿 |

社殿上のウサギの彫刻。ピンぼけ気味・・・。 |

絵馬のウサギ |

神池のウサギとカメ |

神池のウサギとカメ |

神池のウサギとカメ |

調神社旧本殿<現稲荷社> |

稲荷社(旧本殿)のウサギの彫刻 |

稲荷社(旧本殿)のウサギの彫刻 |

稲荷社(旧本殿)のウサギの彫刻 |

稲荷社(旧本殿)のウサギの彫刻 |

稲荷社(旧本殿)のウサギの彫刻(逆光気味です) |

当社を掲載するのも3回目。今回は写真で物語りたいと思う。

ウサギの手水の愛くるしい姿。

神池で水をはき出す大小のウサギと、その脇で甲羅干しをするカメ。

稲荷社として祀られている旧本殿。神使キツネと同居しているウサギの彫刻。

いつ来てみても、興味深い神社。ささやかな発見をたのしみつつ、「月の宮」をあとにする。

|